佐倉家の娘

非番の日まで駅にいたくなかったが、カモノタダユキはここで出るからしかたがない。

次は浄光明寺に出る、とか言ってくれればよいが、約束などしていない。

祐子は興味深そうに、切り岸をなで回している。

「穴が開く前って、カチーンって音がするの?」

富五郎は言った。

「そうだなあ・・最初は音で気づいたけど、振り向いたら穴が開いてたこともあった。その時は音無しだったかなあ。定かじゃない」

祐子は「ふうん、そうなの」と言いながら耳をあて、

「音があろうがなかろうが、カモノタダユキだったら何でもできるわ。本物なら」

富五郎は言った。

「本物って・・カモノタダユキは平安時代の人だぞ」

祐子は、ふふと笑った。

「ニセ者かもね。手品師とか、単なる変人とか。でも、ホントに庭師かもよ。実際は近所に住んでいて。たとえば、実は八百屋のおじさんだったりして」

「八百屋のオヤジ?」

「あり得るかも」

「ここで芋でも掘っているって、へへ」

祐子は富五郎の笑いには反応しなかった。

列車が、ごおっと通り過ぎた。

北鎌倉の静寂を引き裂く十五両編成、重量級の車両。

富五郎は一両目から十五両目まで視線を送った。

安全確認、非番にもからだが反応してしまう。

祐子も何気なく列車を眺めていたが、静寂が戻ったとき声がしたのである。

「おい」

祐子は絶句していた。その目は穴を凝視している。

富五郎は穴に首を突っ込んだ。声は言った。

「首尾どおり、うまく運んだようじゃの」

「首尾?」

「そこにおるのが祐子というおなごであろう。しっかりと拉致しておるではないか。女は一度からだをまかせると、向こうから吸い付いてくるでの。なかなかやるではないか、富五郎」

「違いますって。何を言ってるんです」

「おや、忍ばなかったのか? 木戸も開けておいたし、簡単であったろう」

「それは、確かに・・いや、違います。夜這いなんて・・・」

富五郎の背中が引っ張られている。祐子だ。

「ねぇ、ねぇ、ちょっとぉ」

富五郎が首を抜くと、すかさず祐子が穴に首を突っ込んだ。

「ま、待てよ・・」

祐子は小顔である。祐子の顔の脇に残った隙間に富五郎も片眼と方耳を当てた。

カモノタダユキが言った。

「これはこれは、そなたが祐子であるか」

「カモノタダユキ様?」

「そうである」

「佐倉家の娘、祐子でございます。清明石の守護を代々申し受けております」

「委細承知じゃ」

闇の一部がぼっと白くなった。

照らし出されたのはどこにでもいそうな小学生である。

「こいつが逐次、教えてくれるでの」

祐子が言った。

「うちの鯉ですね」

「ほほほほ、さすが佐倉の娘じゃ。よくわかったの。シキガミじゃよ」

「お尋ねしたき議がございます」

「なんじゃ、祐子とやら」

「浄光明寺の治療はお医者さまとして行われた」

「そうじゃ」

「それだけでございますか?」

闇が沈黙に支配された。富五郎も必死で耳を穴に当てた。

祐子は重ねた。

「いかがですか?」

「祐子よ」

「はい」

「武器とは何のためにある」

「武器ですか? それは戦うため」

「大砲や軍艦は何のためにある」

「戦争のため」

「武士が技量を磨くのは何のためかな?」

「勝つため」

闇に静かな気配が流れている。

祐子は何か考えていたようだったが、カモノタダユキが答えた。

「武器とは、戦わずして勝つためにある」

「はい」

祐子が答えた。なぜ「はい」なのか?

富五郎には不明だったがそのとき闇が揺れた。

風が起こり、光に浮かぶ小学生の前髪がなびいた。

祐子が驚きの行動に出た。

「カモノタダユキ様。お側へ参らせたまえ」

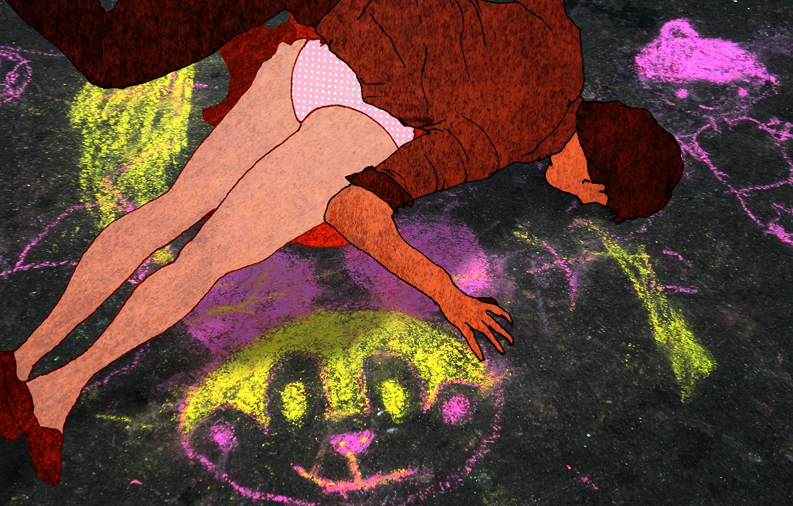

祐子は穴の縁を内側からつかんで肩を入れ、からだを引っ張り上げて中へ入ろうとしたのだ。祐子は小柄で動きも素早い。上半身を滑り込ませた勢いでお尻も通そうとした。

なんてこった。

「ち、ちょっと待てよ」

富五郎はあわてて祐子の腰に手をかけた。

両腕に力を込めると、つかんだのはスカートだった。

富五郎の手から手応えが消えた。

祐子が穴の向こうへと滑り落ちていく。

やばい!

富五郎は祐子の足首を寸前のところで捕まえたが、不可解な力が祐子を引っ張っていた。富五郎も踏ん張ったが足が浮き、吸い取られるように、ごぼっと穴に落ちたのである。

視界が闇に染まった。

「くっそー」

富五郎は声を上げたが、カモノタダユキの声がした。

「まだ準備不足じゃ。あわてずともよいわ」

闇に上昇気流が起こり、こどもが空中に浮いた。

こどもはすーーっと遠ざかっていく。

祐子と富五郎も宙づりとなり、一瞬後、重なるように地面に落ちた。

「いてててて・・」

気がつけば駅の側道であった。見上げた天には空がある。

富五郎は祐子に追い被さっていた。

はっと見れば、何が起こったのかと通行人が遠巻きに壁をつくりはじめている。豆腐売りの自転車も止まり、改札からは駅員が走ってきた。先輩の武藤である。

武藤は五郎を見つけると、群衆を分けて近づいてきた。

「松本、何かあったのか?」

富五郎はあわてて祐子の上から退いた。

「い、いや、」

「それは、何だ?」

富五郎は祐子のスカートを握りしめていた。

祐子も立ち上がった。群衆が取り巻くのが気にならないみたいに、穴が開いたあたりの崖を不思議そうになではじめた。祐子は真剣な様子だったが、下半身はパンティ姿である。

富五郎は慌てて祐子のお尻にスカートをあてた。背中を祐子にくっつけ、観衆から祐子を隠した。武藤は素早くあたりを見回した。安全上の問題なし、と判断すると、富五郎と並び一緒に祐子を隠した。そして言った。

「とにかくそいつをはかせろ」

富五郎は祐子の耳に口を寄せ「祐子、祐子」と呼びながらスカートを目の高さへ持ち上げた。祐子はそれがスカートだと知り、湯沸かし器のように真っ赤になったが、ふたりの男が壁を作ったので、電光石火でスカートをはき、一目散で山道を走って消えた。

後ろ姿を見送った武藤が言った。

「異変は報告すべし・・だが、これは駅とは関係ないよな、な、トミ。そう言ってくれ」

「は、はい、まったく関係ありません」

武藤があごをひねった。

「行ってやれ」

富五郎は無言で武藤に会釈し、祐子の後を追った。

佐倉家にたどり着いた。

森に囲まれた佐倉家は何事もなかったように静寂に沈んでいる。

富五郎は玄関の戸に手をかけた。しかし、そこで手を止めた。

会って何を言えばいいのか?

祐子は恥ずかしさでふとんにくるまっているにちがいない。

大丈夫か? だめだろう。寒くなかったか? いや、そんなことを言えば、パンティを見たと教えるのと同じだ。

ひと言かけたい衝動がのどまでせり上がったが、ここは静かに見守る方がいい。そうだ、それが男だ。喋りすぎは決して良くない。

しかしである。祐子は穴が見えただけじゃなく、カモノタダユキと言葉を交わし、穴へ入ろうとしたのだ。

なぜそんなことをしたのか?

ぜひとも尋ねなければならない。パンティなんぞ問題ではない。

しかし、限りなくかわいいパンティだった。

小さい薄紅色の布であった。布の向こうにはいったい何がある? 花だ、花園だ。ああああ、あああ、だめだ。顔がにやつく。やっぱり帰るしかない。

極楽妄想男は木戸を入るとも立ち去るともせず、谷戸の空間に熱い息を混ぜていたが、佐倉家の中で駆け寄る足音がして木戸ががらりと開いた。

にやけ顔が納まらない富五郎などどこ吹く風。祐子は右手に巻き紙、左手に金槌、登山にでも行くような重量感のある靴を履き、なんと懐中電灯の付いたヘルメットをかぶっている。

「行くわよ!」

足が止まったままの富五郎の手を引いた。

「行くってば。まだいるかもしれないんだから」

「何だって?」

「決まってるじゃない。カモノタダユキよ」

次号へつづく