謎の音

その音に最初に気づいたのは今年二十歳になったばかりの駅員、松本富五郎であった。耳慣れない音だったが、列車が通り過ぎると北鎌倉駅は静寂に包まれる。だからはっきりと聞こえた。空耳ではない。

最初の「カッチーン」は昔の録音機で録ったような、くぐもった音だったが、2つ目の「カチコーン」は鋭い金属性の響きとなった。

音が近づいている。

そして3つ目、「カチンッ」

富五郎の真正面で鳴った。

駅の東側に走る鎌倉石むき出しの崖である。鎌倉では切り岸と呼ぶ。

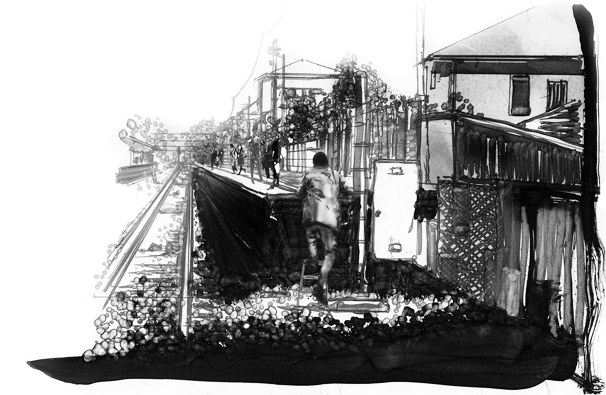

北鎌倉を通る横須賀線は、明治時代、軍港である横須賀と都心を結ぶために作られた軍用路線だ。富国強兵のもと用地買収が強引に行われ、線路は円覚寺の境内をむげに横切ることになった。なんとも荒々しい所行であったが、観光地としてはそれが幸いしたかもしれない。円覚寺を覆う深い木々に佇む北鎌倉駅は、どこぞの山奥へ来たのかという、鄙風情たっぷりの駅となったからだ。

ホーム東側の側道は人ひとりすれ違うのがやっとの細道だ。しかし、細いながらもそこは公道、寺社境内、個人の私有地と、さまざまな所有形態が連続する不動産である。誰かがひとつの意志で整備したという歴史がなく、それが野趣あふれる個性につながった。切り立つ崖も鎌倉石が剥き出したり、木が飛び出したり、舗装されない切り通しだったりしながら、その上を人々が普通に歩き、踏み固められて通り道となった。

音は切り岸で鳴っている。

音の場所を探るかのように、富五郎は石壁に手のひらをあて、いちばん音が聞こえるところに耳を寄せた。

その時である。

??ガッツーン!!

衝撃音が鳴ったか思うと、富五郎の鼻先1センチ、壁から鉄の棒が突き出た。

「わああああああ!」

富五郎は背中から地面に落ち、裏返された昆虫のように後ずさりをした。

尖った鉄が突き出している。

つ、つるはしか?

金属の先はもそもそ動き、次いで「ゴボ」と音を立てて、壁へ引っ込んだ。

「な、なんなんだ・・」

壁に穴が開いている。男の握り拳が三つくらい入りそうな大きさだ。

富五郎は両手を地面に突っ張り、からだを支えながら立ち上がった。そろりと近づく。

また何か、飛び出したらかなわない。

音は完全に止んでいる。さささと近寄り、懐中電灯で穴を照らした。

ばっと離れ、地べたに伏せた。

何も起こらない。

穴を見上げながら再びゆっくりと立ち上がった。今度は懐中電灯を顔の横に置き、すき間に目をあてた。光は手前の壁に届いたが奥は闇である。そこに空間が広がっているのかいないのか、全く不明であった。

「何事によらず異変は報告するべし」

と鉄道職員服務規程にある。

どこかで路線工事でも始まった、程度のことかもしれなかったが、妙といえば妙だった。音は石壁の内側で鳴っていたからだ。

「音がするんですよ」

駅長を連れて行った。

駅長は、まずいモノを食ったような顔をした。

「寝ていたのではないか」

「寝ていません。音がしたんですよ」

「音だと? お前、ここは15両の列車が通るのだ。5分に1回はゴーーッてな、わたしなんぞ、35年間も聞いておる。5分に1回で35年間。全部併せりゃ何回聞いたと思っておるのだ。子守歌みたいなものだ。おまえは15両と14両を聞き分けられるか? わたしなんぞ目をつぶっていてもわかるのだ」

「電車の音なら僕だってわかりますよ」

「わかる? はは、何ですか」

駅長の目が笑いながら曇った。

「あなたは私の35年をたった2年で習得した、とおっしゃるのですね」

お前があなたになった。駅長は気分を害すと丁寧語を使う癖がある。

「そんなことは言っていません。ただ、音がしたと報告しただけです」

ふたりが改札で出口のない会話をしていたとき、ホームのはるか先にだだだと不法闖入が見えた。

「おいおい、あすこのアミも破ったのか?」

駅長はピピピーッとホイッスルを鳴らした。

「すぐ逮捕してこい! 仕事だ仕事」

何がタイホか、めんどくせえ。

富五郎はあほらしい気持ちを早朝の青空に吐き、ホームを走った。

こんなことが日がな繰り返される北鎌倉駅。

昭和44年、よき時代である

不法闖入者

まゆげのない白い顔、頭には10個ほどのカーラー。不法闖入を先導するのはエプロン姿の主婦である。竹ばしごを抱え、切り岸のくぼみに半身を隠しながら、しきりにホームの様子をうかがっている。のっぺりとした表情は、どこの主婦やら判別しがたいが、気合いがじゅうぶんなのだろう、眼が血走っている。アッパッパーにウエストゴムのズボン、体育館シューズ。動きやすい服装ということなのか、起き抜けの格好のまま出てきたのか判明しがたい。

北鎌倉駅の大船側、山ノ内北側にある歩行者用踏切近くの側道。

抜き足、差し足・・

頃合をはかったのか、主婦が「よし」と頭の上で手を振った。

それが合図だ。背広を着た男達が切り通しからわっと湧き出た。全部で8人である。男達はエプロンの背中へススと並び、ホームを遠目に呼吸を整えはじめた。そして駅員がホームから消えた瞬間、

「いまだ!」

主婦がはしごを前方へ突き出し、地面を蹴った。主婦は棒高跳びの選手さながらに駆け、踏切へ侵入し、線路の石をガサガサ踏んでホームにドンとはしごを立てた。

この間わずか10秒である。背広チームがススと続き、見事な1列縦隊で駆け上がった。それで20秒。主婦ははしごをはずし、再び線路をガサガサと引き返し踏切から出て行った。全部で30秒。見事な手際。不法闖入の一部始終である

時は昭和44年。翌年に大阪万国博覧会を控えた、高度成長期まっただ中のニッポンである。誰もが明日への希望を胸に働いた時代だ。一分でも早く列車に乗りたい、朝礼前のラジオ体操にさえ遅刻したくない・・前へつんのめりがちの気合いさえ明るく蔓延していたニッポン。そんな気分の反映が、ここ北鎌倉駅においては、毎朝、駅ホームへの不法闖入となって現れていた。

改札から普通に入ればいいじゃないか?

なぜそこまでして踏切を突破するのか?

それはですね・・と語る闖入者の主張も、わからなくもなくはない。アリにも一寸のココロである。

15両もあるくそ長い列車にして、北鎌倉駅には改札が南側1カ所しかないのである。北側の住民は乗るべき列車が目の前に滑り込んできても、320メートル先の改札へ回るしかない。ルールに従えば、要は乗れないわけだ。320メートル分、ざっと5分早く家を出ればよい。言ってしまえばおしまいだが、人間、そこがなかなかむずかしい。しかもホーム北側の端が側道からほんの数歩踏み出したところにある。眼前に、ヴィジュアル的に、不法闖入への技術的敷居が限りなく低い目標が見えているわけだ。水は高い方から低い方へ、人間はしんどい方から楽な方へ流れる、自然の理であり、人間の生理はそんなものである。定期を買っているじゃないか、ただ乗りしている訳じゃない、絶対に乗り遅れられない事情がある、腰が悪くて改札まで歩けない、国鉄は日本経済の発展を邪魔立てするか! 正式な改札なんぞクソ食らえ! 声の大きい人間だけでなく、風采の立派な大手企業の部長や天使のような看護婦、巻き毛ふんわりのお嬢様、果ては百歳の老婆までが闖入者となる。

さて、闖入者に立ち向かうのは今年二十歳になったばかりの駅員、松本富五郎である。

ルールは守らねばならないのである。

鉄道とは社会なのである。

乗客も社会の一員なのである。

踏切でけつまずき、もし電車を止めたらどうなるか。危ないだけじゃない。エライ迷惑になる。5分早く起きればすむことだ。早起きは三文の得、早寝早起き病気知らず、注意し、言い聞かせ、時にホイッスルを吹きながら、なんとか蹴散らしているが、北鎌倉駅のホームは320メートルある。しかも長いくせに幅が狭い。ラッシュにはそこかしこでもみ合いがはじまる。駅員は狭いところにカラダをねじ込んで、いちいち仲介しなくてはいけない。不法闖入など見張りきれるものじゃない。

で、結果はどうか。ほぼ8対2で闖入者の勝ちとなっている。

東京行きの列車が発車すると、次のエプロン隊が来た。主婦の陰に背広チームがチラチラ見えている。

「やれやれ・・」

富五郎は首から提げたホイッスルをくちびるにはさんだが、ホームで「キャッ」という悲鳴とともに女子高生が転んだ。駆け寄って学生カバンを持ち上げてやると、たいしたことではなかった。女子も立ち上がってぺこりと頭を下げた。ところがこういうのが闖入者には大チャンスとなる。わずかなスキにはしごがかかる。その間たった30秒である。すでに背広チームはホームにいる。富五郎は闖入者をにらみつけたが、ふたりほど悪いことをしたような顔をしただけで、あとはあらぬ方向を向いたり新聞で顔を隠したりしている。

よし、それならこっちだ。今日は見ておれ、と富五郎は側道へ走り出た。

「こらぁ、止まりなさい。禁止っていってるでしょ。何回言えばわかるの!」

エプロンがはしごをかついで走っている。後ろ姿は四十か五十か。スピードはしれている。富五郎は二十歳の男子である。しかも相模工業ではラグビー選手だった。引退してまだ2年だ。まぁ、ラクビーと言ってもポジションは2番のフッカーで、ズングリムックリの典型、足はそう速くない。とはいえ年寄に負けるはずがない。富五郎は権兵衛踏切で追いつき、エプロンに手をかけた。ラガーマンに引っ張られたら仕方がない。エプロン主婦は観念したのか、背中を丸めたまま、そおっと振り向き「すみませんね」と言った。

ところが、富五郎と目が合うと、「なんだい、富ちゃんじゃない」と、肩の力をぐたーと抜いた。

「富ちゃんなら最初からそう言ってよ。あ?あ、走って損しちゃったよ」

小林家で永年家政婦を勤める亀井しずか、通称カメさんである。カメさんはよっこらしょ、とはしごを下ろし、エプロンの裾をたくし上げながら、暑い暑いと首筋へ風を送った。

「富ちゃんじゃないです、駅員です。カメさん、不法侵入はダメです。事故になったらどうするんです?」

カメさんは15の歳から小林家に仕えて45年。来年還暦を迎える大年増だが、巨大な小林屋敷を今も支える屋台骨である。気はやさしくて力持ち。地域の人気者だ。若かりしころは静御前と呼ばれたが、息子を産んだ後体型が変わりカメさんと呼ばれた。本人は「御前もカメになるわさ」といたって平気だ。富五郎は静御前の時代を知らないので、最初からカメさんである。

富五郎はせいいっぱい小言を垂れたつもりだったが、カメさんはぷっと吹いて口を隠した。

「富ちゃんも、はしご使ってたじゃない。このカメとだって一緒に走ったよね」

カメさんはエプロンのポケットからアメ玉を取り出し、「甘いものでも食べなよ」と富五郎の手に握らせた。

富五郎は横須賀線で高校へ通っていた。松本家も山ノ内北側にある。ということで、富五郎も毎日のように闖入していた。闖入は山ノ内住民の日常、竹ばしごを持って走るのも、実は輪番制になっている。富五郎はそういうことまで知っていたが、どういう人生の巡り合わせか国鉄に就職し、勤務駅はなんと北鎌倉駅。町内の知り合いを取り締まる役が回ってきたのである。

ひとり対住民全員。カメさんも今や敵である。

「アメ玉じゃないでしょ。乗客の義務を説明しています」

カメさんはなんだか考え込んだが、

「ま、それはそうだわね。でもさあ、今日のところは見逃してよ。海野さんと勝山さんに真田さんも、みんな知り合いじゃない。とくにさ、大川さんの旦那が会議に遅れるって必死だったのよ」

「だめですよ、例外は認められません。駅長のとこ行きましょう」

「えー、駅長? そんなの、かんべんしてよ」

「だめです。警察へ行かないだけマシと思ってください」

「ケイサツだって! こら、富五郎」

カメさんの声がいきなり大きくなった。

「な、なんですか?」

「ここをどこだと思っているの」

「ここですか、ここは駅」

「じゃないわ。この踏切。権兵衛踏切よ。もともとは小林家の土地をお国が掠め取ったんじゃない。せめてものお詫びに、とか何とかで、権兵衛じいさまの名前だけ残したってえの知っているでしょ。うちの土地で、何をエラそうなこと言っているの」

「うちの土地って、そんな、無茶な・・」

踏切がチンチン鳴り出した。

「仕事に戻りなさい。ほら、後ろ見て。ホームにひとがいっぱいじゃない」

富五郎が振り向くと確かにそうである。朝のラッシュは終わっていない。カメさんに、あとひと言注意しようとしたが、還暦にしてはすばやい、カメははしごを置き去りにして山へ消えていた。

ホームへ駆け戻ると端に駅長が立っていた。むっつりした顔だ。

「松本、明日は始発前にペンキだ」

闖入防止のため、ホームの縁に白いペンキを塗るのだ。抑止効果期待だが、富五郎は知っている。当番の主婦は古新聞も用意しており、ペンキと見るや新聞を敷き、その上にはしごをかける。犯罪は成立し、ホームは新聞とペンキでぐちょぐちょになる。あとで掃除するのは下っ端の駅員で、富五郎はいちばん下である。おばあさんが塗り立てのペンキで転んでたいへんなことになったこともあるが、そういう前例もすべて含んでの指示である。富五郎が反論することはない。言い返すのも無駄とわかっている。相手は駅長だ。

「徒歩で来られるのはお前だけだ。よろしく頼む」

始発は4時50分。季節もようよう白くなってきてはいるが、円覚寺の森に覆われる北鎌倉駅はうす闇である。

「承知しました。あとでペンキ屋行ってきます」

駅長は富五郎の肩をポンとたたき、ゆっくりと歩き去った。

次の日。富五郎は4時に来てひとりでホームの縁に白いペンキを塗った。

で、どうなったか?

輪番主婦は新聞紙を投網がごとく打ってはしごをかけ、旦那衆を見事ホームへと送り届けたのである。あまりの手際の良さに富五郎は職務を忘れ見とれてしまった。

ラッシュが終わり、富五郎は箒を持ちだした。戦いの場となったホームの北側の掃除である。ペンキで固まった新聞紙のくずが駅の外まで飛び散っている。富五郎はぶちぶち言いながら側道を掃きはじめた。

「たった20秒だよ。新聞紙ばあっと敷いてはしごをかけてさ、今日なんか10人だよ10人。根性があるというか、名人芸だぜ、まじめな話。しかし、ああ、眠てえ」

富五郎は切り岸に大あくびを吐きかけた。直角に張り出した枝にとまったひよどりがヒーヨヒーヨと鳴いている。

掃除の後はホームを洗わねばならない。ペンキで汚れた縁をたわしでこするのだ。塗っては洗い、また塗る。苦労の上に効果は低レベルである。

「水戸黄門の印籠みたいに『こいつが目にはいらねえか、ははああ、畏れ入りましたあ』みたいなもの、ないかな?」

たわけもないことを考えながら掃いていると、にぎり拳ほどの石が転がってきた。デコボコのある土道にもかかわらず、石は狙いを定めたようにちりとりに入った。

富五郎は石をじっと見たが、そのとき、声を聞いたのである。

「そいつを使え。清明石のかけらだ」

富五郎は顔を上げた。

左右を見た。誰もいない。

北鎌倉駅は列車通過のすき間、円覚寺の森にひよどりが鳴くだけである。

富五郎は再び石を見たが、それは石である。

「おい、こっちだ」

先日、ツルハシが突き出した場所に穴が開いている。

「そうだ、そん中だ」

おそるおそるのぞくと、わずかに差し込む光の先に人影らしきものがあった。が、ほとんど闇である。

「そいつを使え。あやかしの呪がかかっておる」

富五郎は穴に口をあて、小さく聞いた。

「声の主さん・・何のお話ですか?」

声はこたえず、逆に聞いてきた。

「ここはどこだ」

「ここですか? ここはどこって、北鎌倉です」

「そんなこたぁ、先刻承知でえ。北鎌倉のどこかって尋ねてるんでえ」

「え、それは、北鎌倉駅です」

「駅? 駅ってのは、どういうもんだ」

「駅ですか?駅を知らない」

「だから尋ねてるんだ」

闇に返答を待つ静けさがある。富五郎は吸い込まれるように答えた。

「えー、駅というのはですね、鉄道の列車が停車する場所です」

「意味不明だ」

「意味不明ですか・・そうですね。この駅は日本国が自前で運営している国鉄という、会社というか、事業というか、サービスで。車輪をつけた乗り物が走ります」

「乗り物だな。曳くのは馬か牛か」

「ウマかウシ??」

「まあいい。ここがどこかと尋ねているのだ。近くになんぞ目印はないか」

「目印ですか。え、そうですね」

すぐ横に好古洞の切り通しがある。

「好古亭の赤い門がありますね。まっすぐ上がると八雲神社です」

「八雲の下だって・・そいつは見当違いだ」

「見当違い?」

「ああ、未の方角へ行かにゃなんねえ。若けえの、邪魔したな」

それからカチカチカチ、カンカン、大工がノミを打つような音が響き、ふと、ぴったりと静かになった。

「え?、声の主さん、もしもし・・」

富五郎は穴に懐中電灯を差し込んでみた。いや、差し込もうとしたが、穴がなくなっている。一歩下がって壁を見る。つるはしの先が飛び出した痕跡のようなものは確かにある。指でさすってみる。よく見ると古い傷のようにも見える。

穴なんて元々なかったのか?

おれはどこの誰としゃべっていたのか?

セイメイイシ?

ちりとりの中には、確かにまるい石のかけらがある。

次号へつづく

松宮宏/小説家

大阪市出身。「こいわらい」(マガジンハウス)

女子大生の剣豪が京都で活躍する冒険活劇。旧家和邇家に伝わる秘剣「こいわらい」を伝授された二十歳の娘、和邇メグルを取り巻く謎、敵、そして恋。2010年、NHKで連続ドラマ化。「燻り亦蔵」(マガジンハウス)

「こいわらい」続編。路上喫煙が全面的に禁止になったニューヨークでタバコを吸い続ける男、樺沢亦蔵を描いた大活劇。アメリカに用心棒として派遣されたメグルがワシントンやFBI、産業界を巻き込み、マフィアと対決する。「はるよこい」(PHP研究所)

しがない薬屋が新開発の秘薬で這い上がる人生逆転物語。

世間からはみ出した怪しげな登場人物の中に、人の幸せとは何かを問う。2011年 京都のどろぼうを描いた「太秦の次郎吉」で京都国民文化祭ノベルなび「祇園森良扇子賞」受賞

訪れた国は数知れず。大都市はもちろん、ネイティブアメリカン保護区やアーミッシュ村、ヨーロッパのヒッピー地区、蘇州の町、アフリカのメディナとか、謎めいたことをサンプリングし、からだに取り込んでいる。所在不明の事が多いが、朝の代々木公園でラジオ体操をする姿も目撃される。旅行中は、だいたい藤沢周平かエルモアレナードの古本を読んでいる。

中村冬夫/写真家

1948年生まれ。東京都久が原町で育つ。

メディアに務めていた祖父の影響で、子供の頃より写真に興味を持ちカメラ小僧の青春を送る。

大学生の時に全共闘運動に共感、カメラで戦いを撮るという視点で「べ平連」に参加しデモを撮影。

71年、三里塚闘争を反対同盟側から撮影、現地に暮らしながら76年までかかわる。

72年、東京に戻り、ブルース歌手「浅川マキ」に出会う。

カメラを舞台に変えて、「井上陽水」の専属カメラマンとして異例の抜擢をもらい、「氷の世界」でデビュー作を作る。

結婚を機に好きだった鎌倉に移り住む。

以降、「ヒューマンドキュメント」で多くのポートレートを撮影。

日本全国、南米、アメリカ、アジア、アフガニスタン、欧州を雑誌社の取材で訪れる。

04年、共著で集英社より「鎌倉、歩きたくなる小路」、07年に「鎌倉、めぐりあいたい風景」を出版。

妻は美術家の今田尚美、二人の息子は自立。

趣味はフィッシング、農業、居酒屋巡りなど。