カエルは古来より神の使いである。

神道の古い姿を今に残す諏訪大社では、元旦の早朝、蛙狩の神事が執り行われる。

境内を流れる御手洗(みたらし)川で生け捕ったカエルを竹の矢で射抜き、

神前に捧げ、その年の「五穀豊饒」を祈願し祝福する不思議な神事である。

「福」という漢字の偏は、もともと「示」偏で表す。

「示」が象形しているのは祭壇の形、上部の「一」は生贄の姿である。

左右の丶部は生体から流れた血、右のつくりは田の収穫を口に入れることを表している。

古代の幸福とは、豊饒祈願を生贄に託し、土地の神に捧げることであったらしい。

カエルは両生類であり、水と土を行き来する生物である。

生息する環境の変化に敏感で、その土地の異変を真っ先に体現する。

生物学ではこの種の生物をキーストーン種といい、周辺環境の調査指標としている。

近年カエルの個体数が激減する報告が全国各地からなされており、

この現象を人間への警告と捉える研究者もいる。

鎌倉時代の名作「鳥獣戯画」のカエルから、現代のケロヨンまで、

昔から人々に愛されてきたカエルは「福」をもたらす縁起物でもある。

カエルが神の使いに選ばれたのも、このような祝福と警告の由来を合わせ持っているからかもしれない。

「古池や蛙飛びこむ水の音」

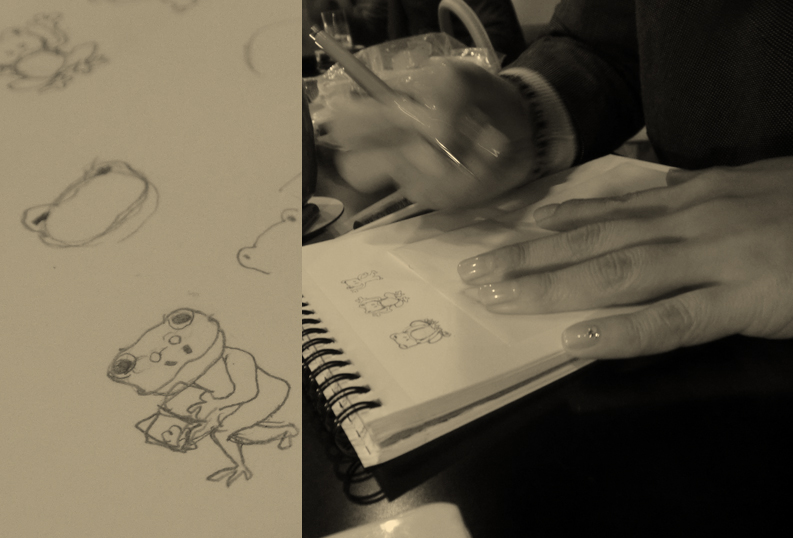

小さな消しゴムを彫る女流彫り師、長廻夏美さんに印を彫ってもらった。

ここはNHK西門前、ビルの地下にあるギャラリーバーMU。

ダウンライトがほのかに手元を照らし、静かにジャズが流れる。

長廻夏美さんは道具を取り出し、バーカウンターに整然と並べる。

ひと呼吸おき、カッターの刃を取り替え、椅子の座りを確かめると、

消ゴムの柔肌に、刃をスッと差し入れた。

執刀医が薄い皮膚を切り裂くように指先が数センチ動く。

ためらいはない、極小のやいばがキラリと光る。

一本の線は外側と内側の面を削り落とすことで生まれる。

わずか数センチの面積に山脈の尾根のような細い線が現れる。

彫りの仕事中、お酒はいっさい飲まないそうだ。

刃物を持つ者は、集中力を途切れさせてはいけないのだ。

手元を見る視線は冷徹である。

しかしこの行為の源泉が、快感から湧き出ていることを、

唇のかすかな微笑みが語っている。

「真剣ですね」

「ええ、気持ちいいです」

学生の頃、カエルの腹にメスを入れた時の感触が甦る。

マルキ・ド・サドが言うように、快楽と冷徹は背中合わせなのだ。

外科医も、彫り師も、生贄を屠る神官も、醒めた技によって猟奇と分けられる。

カエルは生まれながらに知っている。自分が神に選ばれ、祭壇の上に晒されているのは、

快楽に耽る人間に真実を知らしめ、覚醒の祝福を贈るためなのだ。

こうして、カエルは消ゴムに刻印された。

最初の工程、図案の素描。

彫り師の道具箱、完成した図案を消ゴムに転写する。

細心の注意を払い、彫りすすめる。

試し刷りを確かめ、さらに細かく彫っていく。

完成したハンコを懐紙に押してみる。読書するカエルのハンコ。

長廻夏美さんのfacebookページ

https://www.facebook.com/natsumi.nagasakoGallay mu のFacebookページ

https://www.facebook.com/pages/Gallery-mu/229394890405040?

東京都渋谷区神山町5-6 渋谷酒販会館B1F

03-5790-9906

参考文献

[Amazon.co.jp]

龍蛇神: 諏訪大明神の中世的展開 (樹林舎叢書)著者:原 直正

出版社:樹林舎叢書

価格:2,100円

[Amazon.co.jp]

漢字―生い立ちとその背景 (岩波新書)著者:白川 静

出版社:岩波新書

価格:777円

[Amazon.co.jp]

カエルが消える著者:キャサリン・フィリップス

出版社:大月書店

[Amazon.co.jp]

鳥獣戯画―国宝絵巻 (双書美術の泉 6)編集:双書美術の泉

出版社:岩崎美術社

[Amazon.co.jp]

悪徳の栄え〈上〉 (河出文庫)著者:マルキ・ド・サド

翻訳:渋澤龍彦

出版社:河出文庫

価格:735円